연구 노하우, 직장생활 등 일상 속 경력개발 이야기를 공유해보세요.

- 김태종

- 2025.08.10 11:15:06

- 추천수 2

- 조회수 124

- 댓글 작성수 4

□ 박사 김태종, 첫 단독 연구에 뛰어들다

2019년 8월, 나는 교육학 박사 학위를 받았다.

길고 길었던 학위 과정이 끝났다는 안도감도 잠시, 새로운 종류의 압박감이 어깨를 짓눌렀다.

더 이상 지도교수님의 날개 아래 보호받는 학생이 아니었다.

이제는 온전히 내 이름 석 자를 걸고 연구의 바다를 홀로 항해해야 하는, 신출내기 ‘단독 연구자’가 된 것이다.

연구자에게 박사학위는 끝이 아니라, 모든 것을 스스로 책임져야 하는 진짜 시작이라는 사실을 깨닫는 순간이었다.

나는 무엇을 연구해야 할까? 어떤 이야기로 세상과 소통해야 할까? 고민은 길지 않았다.

2020년 초, 세상은 ‘코로나19’라는 거대한 폭풍에 휩싸여 있었다.

연일 휴대폰에서는 긴급재난문자 알림이 울려댔고, 거리의 사람들은 모두 마스크로 얼굴을 가린 채 서로를 경계했다.

하루가 멀다 하고 수천, 수만 건의 뉴스가 쏟아져 나왔고, 그 속에서 사람들의 불안감은 증폭되고 있었다.

언론은 세상을 비추는 거울이라고 배웠는데, 당시의 언론은 혼돈 그 자체를 비추고 있었다.

어쩌면, 데이터라는 새로운 돋보기로 이 거울을 닦아내 사회의 진짜 모습을 들여다보는 것이 지금 내가 해야 할 일인지도 모른다고 생각했다.

‘뉴스 빅데이터를 활용한 코로나19 언론보도 분석’, 이것이 내 생애 첫 단독 연구의 주제였다.

2회차 글에서 다뤘던 ‘평생교육’ 논문이 나의 첫 ‘학술논문’이었다면,

이번 코로나19 논문은 박사학위를 받은 후 처음으로 시도하는 ‘단독 연구 논문’이었다. 책임감의 무게부터 달랐다.

나는 2019년 12월 31일부터 2020년 3월 11일까지, 72일간 보도된 뉴스 47,816건을 수집했다.

이전 논문보다 데이터의 양이 3배 가까이 많았지만, 한번 해본 경험이 있기에 자신감이 있었다.

넷마이너를 활용해 토픽 모델링 분석을 실행했고, 화면에는 곧 그럴듯한 키워드 뭉치들이 나타났다.

컴퓨터의 팬이 기분 좋게 돌아가는 소리, 깔끔하게 정리되어 나오는 결과물을 보며 나는 내심 뿌듯했다.

이대로라면 괜찮을 것 같았다. 나는 그 결과물을 가지고 논문을 작성하며, 내 연구자 인생의 순항을 예감하고 있었다.

□ "의미를 해석할 수 없다"… 날아든 혹독한 평가

문제는 그 다음이었다. 분석 결과로 나온 키워드 뭉치들.

예를 들어 ‘질병관리본부, 입국자, 조사, 대응, 검사법’ 같은 키워드 그룹은 명확했지만, 어떤 그룹은 키워드만 봐서는

도무지 무엇을 의미하는지 파악하기 어려웠다. 마치 재료 목록은 있는데, 이게 무슨 요리가 될지 알 수 없는 기분이었다.

'이 키워드들이 의미하는 바가 뭘까? 이 데이터가 내게 말하려는 진짜 이야기는 뭐지? 이걸 어떻게 하나의 이야기로 엮어내야 하지?'

[그림1] 키워드들이 의미하는 바가 뭘까? (Image generated with Gemini 2.5)

스스로의 해석 능력에 물음표가 찍혔지만, 논문의 마감일은 칼날처럼 다가왔다.

고민 끝에 어설프게나마 나의 해석을 덧붙여 논문을 완성하고, 한 학술지에 투고했다. 그리고 얼마 후,

내 메일함에 날아든 한 통의 메일. 심장이 쿵 하고 내려앉았다.

결과는 ‘게재 불가(Reject)’ 바로 전 단계인 ‘Major Revision(대폭 수정)’이었다.

심사평은 얼음송곳처럼 날카롭게 가슴을 파고들었다.

“연구 방법은 타당하나, 연구 결과가 의미하는 바에 대한 심층 해석 및 시사점 도출이 미흡함.”

결국 내가 가장 자신 없어 했던 바로 그 부분을 정확히 지적당한 것이다.

연구실 동료들은 “그래도 게재 불가는 아니잖아요! Major는 다들 한 번씩 받아요. 괜찮아요.”라며 위로를 건넸다.

나는 애써 웃으며 고맙다고 했지만, 사무실을 나와 혼자 걷는 길에서는 괜찮지 않았다.

그들의 위로는 현실과 동떨어진 이야기처럼 들렸다. 집에 걸어둔 박사 학위기를 떠올렸다.

그 학위는 전문성을 보증하는 증표여야 했는데, ‘심층 해석 미흡’이라는 몇 글자 앞에서 너무나도 초라하게 느껴졌다.

마음속 깊은 곳에서는 ‘박사’라는 이름이 부끄러운, 초라한 감정이 소용돌이쳤다.

‘박사학위까지 받았는데, 나는 아직 데이터의 의미조차 제대로 읽어내지 못하는구나.’ 자괴감이 밀려왔다.

□ 새벽 4시, 데이터와의 진짜 씨름

그날부터 논문과의 진짜 씨름이 시작됐다. 나는 매일 밤, 아이들이 잠든 후 서재에 틀어박혔다.

모니터에 심사평을 띄워놓고, 의미를 알 수 없는 키워드 목록을 멍하니 바라보며 밤을 새우기 일쑤였다.

싸늘한 새벽 공기와 식어버린 커피, 그리고 뻑뻑한 눈. 새벽 4시를 넘기기 부지기수였다.

'어떻게 해야 이 데이터에 생명을 불어넣을 수 있을까?' 막막했다.

기계는 ‘사망자’와 ‘우한’이라는 단어가 함께 자주 나온다는 사실은 알려주었지만, 그 두 단어 사이에 흐르는 비극의 무게는 알려주지 않았다.

나의 눈은 뻑뻑했고 머리는 지끈거렸다. 키보드와 마우스, 그리고 내가 싸워야 할 데이터만이 존재하는 고독한 싸움이었다.

그러다 문득, 지푸라기라도 잡는 심정으로 한 가지 사실이 떠올랐다.

‘그래, 분석 프로그램이 키워드만 뽑아주는 게 아니었지!’ 토픽 모델링 분석은 토픽별로 주요 키워드를 도출할 뿐만 아니라,

그 토픽에 해당하는 원문 텍스트(뉴스 기사)까지 친절하게 분류해 준다는 사실을 말이다.

어쩌면 답은 가장 기본적인 곳, 바로 원본 데이터 그 자체에 있을지도 모른다.

나는 곧바로 실행에 옮겼다. 키워드 목록 옆에 분류된 뉴스 기사 목록을 하나씩 클릭하기 시작했다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌다.

예를 들어, ‘시민, 의료진, 지원, 확산’이라는 키워드 그룹의 뉴스 목록을 열어보니, 그 안에는 ‘품절 대란 속 마스크 나눔 해요,

팔 걷어붙인 시민들’, ‘우리가 대구다, 전국서 의료진 물자 지원 쇄도’와 같은 기사들이 가득했다.

키워드만 봤을 때는 몰랐던, 위기 속에서 피어나는 따뜻한 시민들의 이야기가 그곳에 있었다.

[그림2] 코로나19 '#덕분에챌린지' 스크린샷1 (출처: https://youtu.be/XlOv74m2m8E?si=icx0qg6Uetwuy96i)

또 다른 토픽이었던 '후베이, 우한, 사망자, 신종, 사스' 키워드 그룹의 기사들을 열어보니,

'중국 내 신종 코로나 사망자 수, 사스(SARS) 넘어섰다'와 같은 헤드라인들이 보였다.

비로소 나는 키워드들이 단순한 단어의 나열이 아니라, 특정 시기의 사건과 감정을 압축하고 있는 상징임을 깨달았다.

나는 정부의 감염병 위기경보 4단계(관심-주의-경계-심각)에 따라 시기를 나누고, 각 시기별 토픽과 주요 키워드,

그리고 실제 뉴스 기사들을 하나하나 엮어 나갔다. 흩어져 있던 점들이 선으로 이어지며 거대한 그림이 완성되는 순간이었다.

비로소 나는 수만 건의 뉴스 속에 담긴 우리 사회의 목소리를, 그 거대한 담론의 흐름을 읽어낼 수 있었다.

심사위원이 지적했던 ‘심층 해석’과 ‘시사점’이 보이기 시작했다.

[그림3] 코로나19 '#덕분에챌린지' 스크린샷2 (출처: https://youtu.be/XlOv74m2m8E?si=icx0qg6Uetwuy96i)

□ 아내와 함께 울었던 ‘Accept’의 순간

나는 완전히 새로워진 논문을 다시 제출했다. 그리고 며칠 후, 다시 메일이 도착했다.

또다시 가슴이 철렁했지만, 이번에는 희망으로 두근거렸다.

‘Accept(게재 승인)’

짧은 단어를 본 순간, 나도 모르게 눈물이 핑 돌았다. 온몸의 힘이 풀리며 안도의 한숨이 터져 나왔다.

그동안의 고생이 주마등처럼 스쳐 지나갔다. 동료들의 “괜찮다”는 위로 속에서도 혼자 감당했던 불안감,

새벽 4시까지 모니터를 노려보며 썼던 논문, 그리고 “그 따위 연구”라는 비난 속에 상처 입었던 지난날들이 머릿속을 스쳐 지나갔다.

이번 ‘Accept’는 그 모든 서러움을 씻어주는, 나 자신에 대한 첫 번째 증명처럼 느껴졌다.

나는 곧장 아내에게 달려가 휴대폰 화면을 보여주었다. 새벽까지 서재의 불이 꺼지지 않는 것을 보며 마음 졸였을 아내는,

내 마음고생을 누구보다 잘 알았기에 나를 꼭 안아주며 함께 울어주었다.

그 순간의 기쁨과 안도감, 그리고 고마움을 나는 평생 잊지 못할 것이다.

[그림4] 아내와 함께 울었던 'Accept'의 순간 (Image generated with Gemini 2.5)

이 논문은 그렇게 세상에 나올 수 있었다.

그리고 2025년 8월 10일 오늘, 이 논문은 KCI(한국학술지인용색인)에서 피인용 123회, 조회수 2,324회를 기록하고 있다.

DBPIA에서는 이용수 4,321회, 영향력 지수 TOP 5%에 해당하는 논문으로 평가받고 있다.

‘Major Revision’이라는 낯선 이름의 심사평은 내게 깊은 상처를 주었지만,

역설적으로 나의 연구를 더욱 단단하고 의미 있게 만들어준 고마운 가르침이 되었다. 데이터는 답을 주지 않는다.

답으로 가는 길을 알려줄 뿐이다. 그 길의 끝에서 의미를 찾아내는 것은 결국 사람의 몫이라는 것을 배웠다.

그리고 이 작은 성공은 내게 큰 용기를 주었다. 하지만 나는 몰랐다. 논문 게재보다 더 어렵고,

다른 기관의 연구자들과 함께 협력해야 하는 진짜 연구자의 길이 이제 막 시작되고 있었다는 것을.

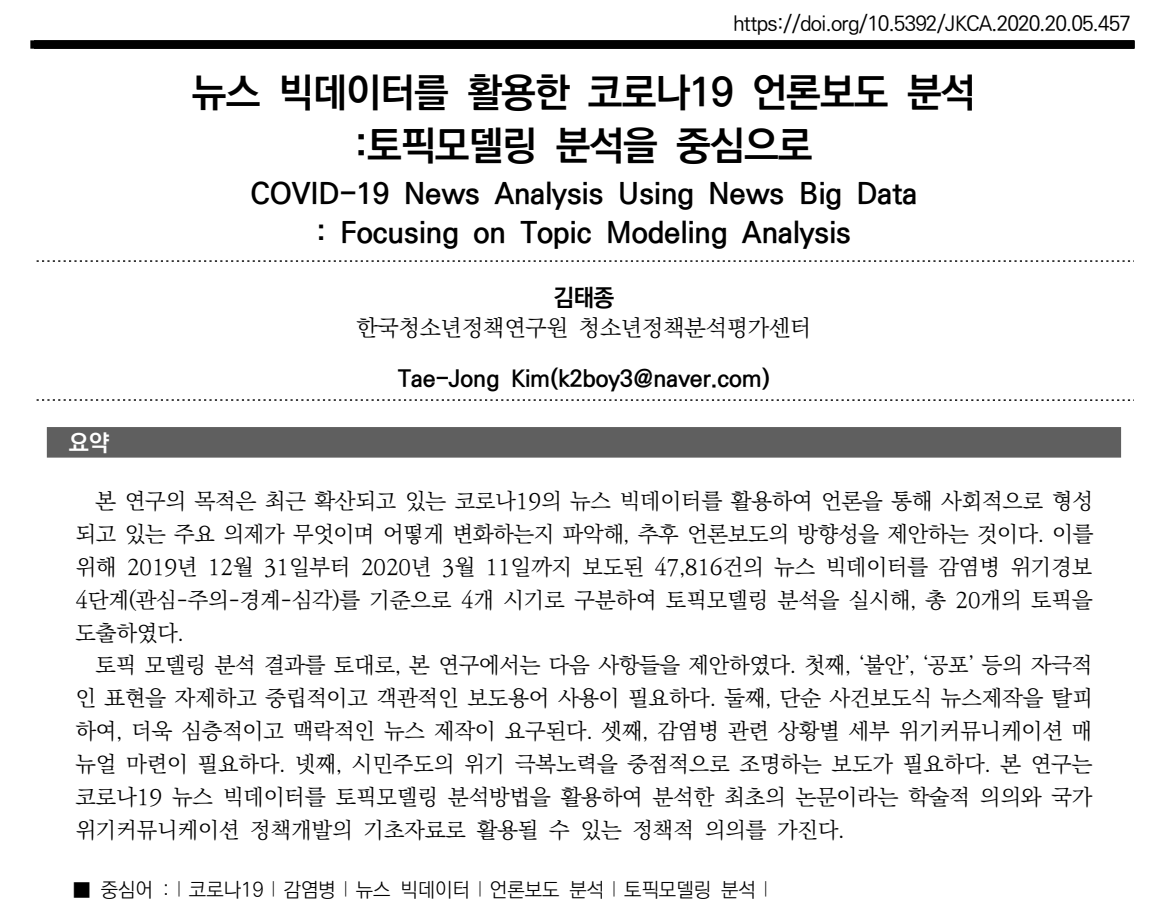

[그림5] '뉴스 빅데이터를 활용한 코로나19 언론보도 분석' 초록 (출처: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002591910)

(다음 회에서 계속됩니다.)

| 작성자 | 제목 | 등록일시 | 삭제 |

|---|---|---|---|

| 만화 올리는 사람 |

와… 진짜 영화 같은 스토리네요. ‘Accept’ 순간에서 저도 괜히 뭉클해졌어요ㅠㅠ

|

2025.08.13 08:56:37 | |

| 김태종 |

항상 응원해 주셔서 감사합니다. 그려주신 만화도 큰 감동이 되었습니다!

|

2025.08.18 10:25:04 | |

| 내가해냄 |

크... 혹독한 평가에 좌절하시지 않고, 완전히 새로워진 논문으로 재투고, 게재승인까지

그 결과가 정말 어마어마하네요! KCI 피인용123회에, DBPIA 영향령 TOP 5%라뇨!!! 재직자 이자 박사과정생으로 많이 반성하고, 많이 돌아보고, 많은 힘을 얻고 갑니다!!! |

2025.08.13 07:48:03 | |

| 김태종 |

재직하시면서 박사과정까지... 대단하십니다! 저의 글이 조금이나마 힘이 되어 드려 기쁩니다. 감사합니다~^^

|

2025.08.18 10:23:50 |